Inter BEE会場レポート

見えてきた根幹から変わる放送技術

平成最後のInter BEE 2018。平成の時代にテレビ放送はどれだけ変わり、動画配信はどれだけ広がったのか。ブラウン管から薄型に変わり、アナログからデジタルに変わる激変の30年だった。これまで日本メーカーが牽引してきた放送技術の潮目を感じた開催ではなかったか。

(レポート・写真:吉井 勇・本誌編集部)

実機ベースの

IPインターオペラビリティが見えた!

Inter BEEで初となった「IP PAVILION」。ホール3に設けられたこの展示は、見学者がひっきりなしという関心の高さであった。ここでは、①SMPTE ST 2110インターオペラビリティ、②ARIB STD B73インターオペラビリティ、③SMPTE ST 2022-6インターオペラビリティ、④画質比較(コーデック:TICO・LLVC・JPEG 2000・NDI・JPEG-XS)の4コーナーで実機デモを展開し、展示協力社の総数は26社にも上った。

これだけの社の協力をまとめる上で尽力したのがソニービジネスソリューションのマーケティング部担当部長の小貝肇氏とMK1課IPLiveソリューションスペシャリストの池田俊樹氏の二人だ。小貝氏は「事業案件で各社が連携したことはあるが、今回のように関係する社がそれぞれの技術と製品を持ち寄り、公の場でインターオペラビリティを検証する機会はなかった。日本で初めての試みで、多くの方にIPがSDIと同じようにメーカー間を越えて接続できることを知っていただけた」と手応えを話す。池田氏は「具体的に連携するために各社の特徴を生かすことを考え、ビデオ会議での情報交換など新しい手法を使い、各社の連携も図った。機材を集めて事前にテストするなど、準備からの協力が支えたと思う」と振り返る。

ST 2022-6コーナーを担当した芙蓉ビデオエイジェンシー取締役の関根徹雄氏は、各社の機器を収めるラックや表示用4Kテレビの手配も含め、予算を抑えることに尽力。また、画質比較を担当した朋栄 企画室企画・広報グループ長の白鳥貴之氏は各コーナーに掲示するパネルのデザインフォーマットづくりと、各社が掲示するパネルのデザインを統一し、各社自作で予算を抑えた。

「それが何か問題でも」

講演の大トリでの発言

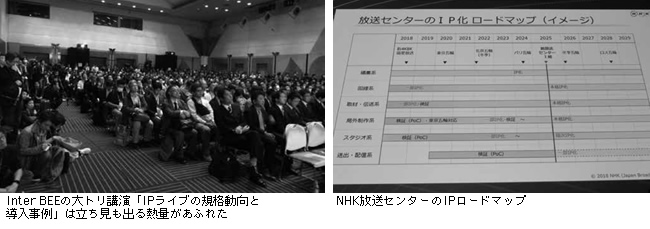

基調講演会場が聴講者であふれた。最終日の基調講演6「IPライブの規格動向と導入事例」はInter BEEの大トリ。開場と同時に聴講者が席の確保に急ぎ、瞬く間に満席。立ち見が出るほどの関心が弾けた。

最初の講演は「NHKの考える今後の放送システム」について、NHK技術局長・副技師長の春口篤氏が、NHKが考える放送システムのIP化における課題とロードマップなどを示した。キーポイントは2025年に動き出す新放送会館のようだ。

次に、6月にNHKが先駆けて行った「IPライブプロダクション相互接続検証より」について、NHK放送技術局報道技術センター中継部の北島正司氏が報告。12月にも同様の検証プロジェクトを計画しているという。

導入事例報告は、スカパーJSAT技術運用部門放送技術本部放送システム部長の仙澤隆氏「スカパー!の4K放送システム」、東海テレビ技術局放送技術部副部長の加藤伸一氏「IPベースによる回線センターの更新」、QVCジャパン・コマースプラットフォーム本部長の髙倉裕助氏「QVCがIP伝送を採用したワケ」、奈良テレビ・クロスメディア局局次長の浅井隆士氏「新4K中継車/制作スタジオサブ」、三重テレビ技術部制作技術グループ主事の岩室敏之氏「新HDスタジオサブシステム更新概要」の5つ。IP化の議論でチェックの入る遅延問題について、三重テレビ岩室氏は「1フレの遅延を指摘する声に対し、『それが何か問題でも』」と技術陣の回答で最後を締めくくった。技術の進歩を受け入れる度量というか、着眼の視座を変える一つの提起と考えたい。詳細レポートは次号で予定。

ブース展示のテーマとなった

「IP技術の活用」

常時同時配信はIPをベースにしている。また、クラウドの利用やライブ中継の制作でもIP化が採用される。そうした中で、放送システムの一つの心臓部である放送マスターのIP化がNECと東芝から提案された。ソフトウェア化した放送マスターはクラウドで展開し、AI技術などを取り込む。これまでの放送マスターは、ハード面の強靭さと安定運用という地味な役回りだったが、これからはクラウドによる共用も含め、さらには発展する放送サービスの変化への柔軟性などを兼ね備えた「ALL IP送出」が提案されてくる。

また、SDIとIPの過渡期ならではの変化がブースで見られた。世界のIP技術とシステム構築をリードするグラスバレー(GV)のブースでは、かつてのクォンテルであったSAMを傘下に収めたことで展示製品に変化があった。エリア営業部部長の三輪信昭氏は「GVとSAM双方の長所を生かしたラインナップになっている」こととともに、「今回は4Kコンテンツを大量に制作するという要望に応えるため、IPと12G-SDIの両方に対応する製品をアピールした」と話す。

Dolby Visionに対応したV4.5がリリースされたRio 4Kは、今後開発拠点を神戸に移し、EDIUSとのシナジー効果を狙う。また、世界的に認められた変換品質を誇るフレームレートコンバーターAlchemistは「欧州の作品を日本で放送する際に活躍している」と三輪氏は話す。

EDIUSも新バージョンV9.31がリリースされ、4K編集機能がさらに強化された。VP&GMの竹内克志氏は「EDIUS Cloudの提案に注目が集まった」と手応えを語る。3年前からクラウド対応を開始したEDIUSだが、今回はAWS S3上のファイルをダイレクトに編集することが可能となった。さらに、HLS形式に対応することで、S3へアップロード中の素材も編集できるようになり、ライブで活躍する可能性も広がった。「AWSの標準技術に対応することで他社との連携も可能」となり、クラウド制作をさらに普及させるという予感があった。

低遅延や同時ライブ配信で

注目したい新提案続々

NHKが2019年からの開始を準備する「常時同時配信」に関連した技術提案が並んだ。中でも、カペラのフレキシブルなライブ配信環境の自動化を実現するCAMBRIA LIVEの中にある「CM差し替え機能」に興味を持った。民放が必要とする機能だ。ライブ放送とCMの切り替えや、オンエア放送のCM内容を別のCM素材に差し替えることが自動でほぼ遅延なくできる。この信号処理を支えるのはアサカで、HD-SDI信号のアンシラリデータ領域に番組やCMなどを差し替える制御情報を多重して出力し、SSA(I Server-Side Ad Insertion)に必要な情報を設定技術で連携する。

低遅延技術では、マイクロソフトがアライアンスに参加したことで注目されるSRT(Secure Reliable Transport)をエクスプローラがブースで大きく展示。パケットロス、ジッター、帯域幅の変化を考慮して品質を最大化する技術で、安定した品質で伝送できることをアピールしていた。

このほか、低遅延技術は各社ブースでさまざまに展開。主な技術として、チャンク(セグメント)の縮小化や、AppleとMicrosoftによって開始されたCMAF (Common Media Application Format)、WebRTC(Web Real-Time Communications RTMP)、RTMP (Real-Time Messaging Protocol)、WebSocketなどである。

AIソリューション

音声文字変換が席巻

15日に開催されたテクニカルセッション2「ICTを活用する放送のユニバーサルデザイン〜リアルタイムで伝えるセカンドスクリーン字幕〜」で、「リアルタイム」が話題となった。提起したのは「聞こえる世界から聞こえない世界へ移り住んで、放送に求めること」を講演した、ユニバーサルデザインアドバイザーの松森果林氏だ。「リアルタイムで情報を受け取れない」実例をCMで紹介した。初めに音声も字幕もないCMを参加者が体感し、その後で音声も字幕もあるCMを視聴してもらうことで、「情報格差」を伝えたのである。必要な情報を得る機会を制限しないために、リアルタイム(生字幕)の実現を訴えた。そして、リアルタイムを実現させる「仕組み」づくりを呼びかけ、当事者の参加を前提に、「正解」ではなく「合意点」づくりのための“場”を提案した。

リアルタイム字幕放送の最大のネックは「誤表示」である。総務省が今年度で取り組む実証実験の「セカンドスクリーンによるリアルタイム字幕放送」の2つのデモと説明があった。どちらもクラウド上の自動翻訳を使う仕組みだが、やはり誤った変換があった。それにどう対応するのか。松森氏の指摘する社会的な「合意点」を考えたい。

これらの自動翻訳機能を含め、映像素材に音声、人物、シーン、タグなどで解析する次世代・動画解説ツール「Video AI System」の展示が日本経済新聞社、テレビ東京、ソニーネットワークコミュニケーションズの3社共同で行われた。膨大に眠る大量のアーカイブを活用するための羅針盤となるメタデータ付けを自動で実現する提案である。

TBSからも音声認識「もじこ」の提案があった。動画・録音した素材を自動認識して文字変換するもので、取材素材の文字起こしという地獄の作業からの解放だという。ブースで行われたトークセッションのテーマは「音声認識で働き方改革 できる子『もじ子』が変える未来!」とあった。ワークフローの改革に生かせる活用法だ。

ソニーブースでは、スポーツ分野に向けた映像解析のデモがあった。映像配信サービスでスポーツのダイジェストを作る場合などに有効な事例で、物体認識や文字認識、さらには選手の姿勢からプレイを推定するといったAIならではの可能性を見せた。すでにフジテレビと競馬中継で実用化に向けて取り組んでいる。

驚いたローカル局の提案

ラジオ送信機と海賊版対策

ラテ兼営の山陰放送(BSS)から「放送局が創る放送局のための放送システム」という提案があった。BSSの子会社であるアドバンステクノロジー(A-TEC)が提供する500W FM放送送信システム「Broady500」だ。内部ユニットは2台化され、1台当たり800WのPAでゆとりある500Wの連続運用ができる。また、電源はユニットごとに1台を使用して冗長性を確保するなど、「放送現場が考える必要な機能を一体化。しかし基本機能は妥協しない」というコンセプトに注目だ。導入は2017年3月開局のBSS鳥取FM、2018年10月開局のBSS松江FMで、安定稼働を確認していると自信を見せる。

テレビせとうちのブースには驚いた。「Red Points」というロゴが大きく表示されているだけ。しかし、このRed Pointsは海賊版対策サービスとして動画や出版物、ECサイトの商品、アプリのソフトウェア、音楽著作物、選手たちの肖像権を、24時間365日インターネット上をサーチし、削除要請を行うという実力ある

サービスである。Red Pointsはスペイン・バルセロナのスタートアップ企業(2011年創業)で、顧客には地元有名サッカークラブや、世界最大級のエンターテインメント企業などが並ぶ。そうした会社と岡山のローカルなテレビ局がなぜ結び付いたのか。そこにはローカル局だから生まれた「縁」があった。続報を予定。

4K、8Kはすごい

エッ、何と16K120pも登場

ソニーブースの前は人だかりがすごかった。Crystal LEDディスプレイシステム(CLED)のデモに人々の目は釘付け。8K×4K解像度でサイズは約5.4×9.7mの約440インチ。8KカメラのUHC-8300で撮影した8K+120p+HDR映像や、映画制作用カメラVENICEで撮影した映像を表示。空気すら変えてしまう映像の底力を提示していた。

ホール5では、アズラボ(AZLAB)が、世界初を掲げて16K120p非圧縮映像を公開。パブリックビューイングやデジタルサイネージ、美術館や博物館で使ってほしいという映像は、強力なエンジンと超高精細映像処理技術の独自開発で実現していた。撮影は16Kなら8Kカメラは4台という構成になるが、6台で撮影して同社が得意とするブレンディング技術で処理をしたという。

NHKメディアテクノロジーは、8K映像をリアルタイムにストリーミング配信するシステムを公開。「8K Live Streaming」は、アマゾンウェブサービスを使った一般公衆インターネット回線で8K映像を配信するもので、パブリックビューイングなどへの利用が期待される技術。デモ展示のスクリーンサイズは約200インチで、プロジェクターはデルタ電子の8K/DLPプロジェクターを使用。

注目したいパソコンのパワーアップ

モバイル制作を支える実力

デジタルハイエンドシリーズ UP3218Kの31.5インチで8Kモニタを2017年5月に国内発表して驚きを与えたデルが、展示ブースにUP2718Qを公開した。27インチ4K HDRモニタで、HDR10、Rec.2020に対応、ピーク輝度1,000nitsという実力について、デル株式会社クライアント・ソリューションズ統括本部ビジネスディベロップメント事業部クライアントテクノノロジスト マネージャーの馬場勇輔氏は「マスモニライクに導入していただけるコストメリットの高い機種」と胸を張る。

同様に映像コンテンツ制作へ提案するのがU3219Qで、31.5インチ4K HDRモニタで、400nitsである。これはUSB-Cをサポートし、「このモニタからモバイルPCに給電ができる。またUSB端子も備えているので、接続ケーブルを極力少なくできる」と馬場氏は特徴を話す。

コンテンツ制作はVR・ARなどにパフォーマンスが広がる。それに応えるモバイルPCとしてDell Precision 7730(17インチ)と5530(15インチ)がUP2718Qと接続されていた。馬場氏は「Dell Precision7730はグラフィックボードにNVIDIA Quadro P5200を搭載し、VR-Readyマシンとして活用していただける実力を持ちます」と紹介する。また、Thunderbolt3に対応するType-C端子が2つあるので、外部ストレージ対応も抜かりない。

デルはEMC社との統合によりIsilon製品が製品ファミリーに加わり、4K・8K素材のアーカイブに最強のNASを提供している。データ量によらずボリュームは常に一つで、増設は無停止で1分以内に完了し、さらに容量とパフォーマンスが同時に向上するスケールアウトという拡張性に優れたアーカイブ・プラットフォームである。

かつてデルは、PCの価格を破壊してきた。今度は動画コンテンツ制作環境に「限界を難なく超える」破壊力を示してきた。

さらに火が付く4Kや8Kの超高精細な映像制作を支える機器の一つにハイパワーのモバイルPCの推進力にも注目したい。

![]()